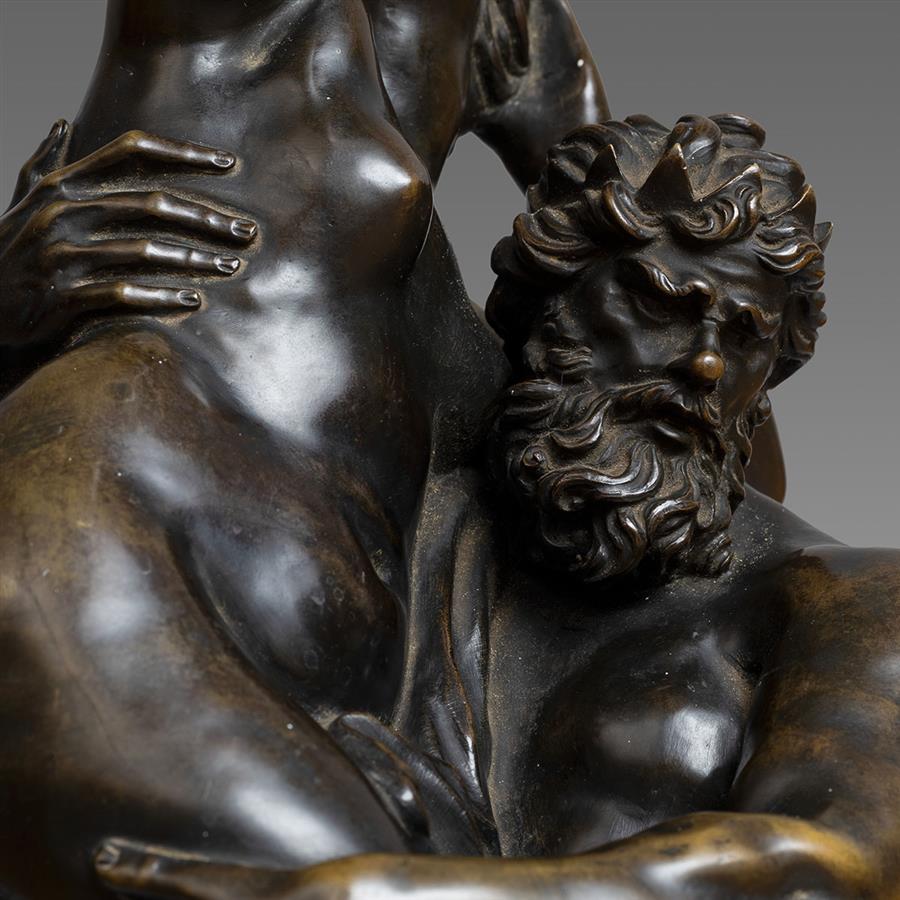

The Rape of Persephone

After Giovanni Lorenzo Bernini

French

Circa 1890

Height: 64 cm, Width: 34 cm, Depth: 30 cm

被掠奪的珀耳塞福涅

根據喬凡尼-洛倫佐·貝尼尼大理石原作

法國

約1890年

高64厘米,寬34厘米,深30厘米

參考編號:C40161

此青銅作品根據現藏于意大利羅馬博爾蓋塞博物館(Galleria Borghese)意大利雕塑家喬凡尼-洛倫佐·貝尼尼于1621至1622年間為樞機主教希皮奧內·博爾蓋塞(Scipione Borghese, 1577-1633)創作的大理石原作鑄造。此極具戲劇感巴洛克風格的作品取材自希臘神話,冥王哈迪斯劫持珀耳塞福涅并將其綁架到冥界的故事,描繪了冥王在搶劫少女時激烈爭斗的情景。作品中突出了兩種力量的對抗:一個強壯有力,在這場力量的爭斗中占有絕對優勢;另一個柔弱驚恐,帶著絕望的目光企圖擺脫厄運,是被掠奪者;這二者的鮮明對比,產生了強烈的藝術效果。藝術家繼承了古希臘的雕刻傳統,同時又成功地表現了動感和現實感。冥王抱著珀耳塞福涅在狂奔,而少女則以手推他的頭,并在哭號掙扎;冥王由于用力而致使手指幾乎要掐入少女柔嫩大腿肌膚的深深凹陷,絕望哭泣的少女在空中無助而揮舞的手,和因驚懼而翹起的左腳拇指,都強烈地反映了掠奪的主題,突出了視覺刺激效果。作品中表現出人物鮮明的對比和明顯的動感:身姿健碩的冥王的喜悅與沖動,纖柔無力的珀耳塞福涅的抗拒與厭惡,都被展現的淋漓盡致。肌膚的質感得到了難以置信的呈現,此外,頭發和衣物的細節,都達到了非常水準。

喬凡尼-洛倫佐·貝尼尼(Giovanni Lorenzo Bernini, 1598-1680)17世紀意大利雕塑家,建筑家,畫家,巴洛克早期杰出藝術家之一;1598年12月7日生于意大利那不勒斯,1680年11月28日卒于梵蒂岡教皇國。貝尼尼生于藝術世家,其父彼得羅·貝尼尼(Pietro Bernini, 1562-1629)是著名矯飾主義雕塑家。少年貝尼尼在父親的鼓勵培養下,8歲時便展現了極高的藝術天賦,被認為是藝術天才,他在梵蒂岡研究了大量古希臘和羅馬的雕塑作品,這也為其后來的藝術造詣奠定了深厚的功底。教皇保羅五世(Pope Paul V, 1550-1621)曾贊譽道“他將成為這個時代的米開朗基羅”。1618年,貝尼尼結識了他早期最重要的贊助人樞機主教希皮奧內·博爾蓋塞(Scipione Borghese, 1577-1633),并接受委托為其花園裝飾創作雕塑作品。1619年,貝尼尼完成了著名大理石雕塑《大衛》,并一舉成名,與米開朗基羅相對靜態的同名作品不同,他作品是動感的,其扭曲的軀干和緊皺的雙眉充分體現了文藝復興時代積淀下的巴洛克藝術特點,米開朗基羅表現了大衛的英雄本質,而貝尼尼抓住了大衛的英雄氣質的瞬間。1620年,22歲的貝尼尼接受教廷委任成為教皇保羅五世胸像的指定雕塑家;在此后的5年間,他為博爾蓋塞相繼創作了《被掠奪的珀耳塞福涅》和《阿波羅與達芙妮》等著名大理石雕塑。當《阿波羅與達芙妮》完成后,貝尼尼贏得了整個羅馬的贊美,藝術點評家將其稱為“歐洲雕塑史上的新時代”。

烏爾班八世(Pope Urban VIII, 1568-1644)任教宗時期,貝尼尼接到了大量教廷的委托。1624年,他為圣彼得教堂(St. Peter's Basilica)祭壇建造驚艷的青銅華蓋;1624年至1626年間,他參與設計建造了羅馬圣畢比亞那教堂(Santa Bibiana)的正立面。1629年,在祭壇華蓋完工前,烏爾班八世聘請貝尼尼主持整個圣彼得教堂的設計施工。在教皇的庇佑下,他參與了多項改造羅馬的設計工程,如巴貝里尼宮(Palazzo Barberini)、蒙特奇托利歐宮(Palazzo Ludovisi)和基吉宮(Palazzo Chigi)等;1644年,烏爾班八世教的去世使得貝尼尼失去了教皇的庇護,競爭者們的排擠使貝尼尼的藝術受到了猜疑與冷遇。1645年,貝尼尼接受來自威尼斯的樞機主教費德里科·科納羅(Federico Cornaro, 1579-1653)的委托為羅馬勝利圣母教堂(Santa Maria della Vittoria)創作圣·特蕾莎(St. Teresa of Avila, 1515-1582)雕塑,這件名為《圣特蕾莎的狂喜》的巴洛克藝術巔峰之作用時5年最終完成。教堂內的光線由祭壇后面隱藏著的小窗照射進來的,象征上帝之光的光線籠罩著正處于神秘幻覺高潮中的特蕾莎,好像她當時正在高聳云端的太虛幻境之中。中間的人物塑像是由大理石和鍍金的木材構成的,而上面散發著的金色的光芒則象征性地代表上帝的靈光。塑像的上方是繪制的拱形的天空,而下方在類似歌劇院包廂的空間里可以看到柯爾納羅家族的許多成員,他們正在觀看這場圣景。貝尼尼在創作中忠實于圣特蕾莎的神秘體驗,即天使將上帝之愛的神箭插入她的心中,在這瞬間她與基督達到了神秘的結合,藝術史上將其稱為十七世紀藝術上的卓越成就。在光線的運用上,貝尼尼是第一位利用光線的折射來達到雕塑的三維立體效果的雕塑家。與文藝復興時期所利用的散射的光線不同,他利用的直射式的光線突出了動作的瞬間姿態,在下面的人物塑像區,他則利用暖色調的紅黃光線與象征貞潔的大理石的白色相平衡。

再次得到矚目的貝尼尼,贏得了新任教皇英諾森十世(Pope Innocent X, 1574-1655)邀約,繼續完成圣彼得教堂的作品。1648年,貝尼尼接到了為羅馬建造噴泉的委托;1651年,這座代表文藝復興時代地理學者心目中四大洲的四條大河:非洲的尼羅河,亞洲的恒河,歐洲的多瑙河和美洲的拉普拉塔河的四河噴泉(Fontana dei Quattro Fiumi)成為了巴洛克藝術高峰期的代表作。晚年的貝尼尼也是法國皇室與路易十四(Louis XIV, 1638-1715)偏愛的藝術家,1665年,在貝尼尼名望達到頂峰的時候,他前往巴黎旅行。在法國他得到了熱烈的歡迎,以至于街道兩旁都是迎接他的人群。完成路易十四的胸像后,他希望能為法國國王路易十四設計盧浮宮(Musée du Louvre)的東部前門,不料卻遭到拒絕。

1680年11月28日,貝尼尼在梵蒂岡去世,羅馬教廷為他舉行了隆重的葬禮。半世紀的藝術生涯中,他徹底的塑造了羅馬,也留下了巴洛克的標準。如今的羅馬,是貝尼尼的羅馬。四河噴泉、圣彼得大教堂、圣彼得廣場,這些都出自他之手。他是繼文藝復興以后到十八世紀前這一歷史時期重要的藝術家,在雕刻技巧上有著重要的突破和貢獻。作為意大利巴洛克藝術的代表,當時人們曾經這樣寫道:“上演了一出大眾戲,其中布景是他畫的,雕像是他雕的,機械是他發明的,音樂是他譜曲的,喜劇的劇本是他寫的,就連劇院也是他建造的。”他給予他那個時代的影響在歷史上是無人能與之匹敵的。

根據《神譜》的記載,珀耳塞福涅(希臘語:Περσεφ?νη,英語:Persephone)是希臘神話中冥界的王后,她是眾神之王宙斯(Zeus)和農業女神得墨忒耳(Demeter)的私生女。某天珀耳塞福涅正與其他水仙女一起采花,哈迪斯(Hades,羅馬神話中的普路托)被珀耳塞福涅的美貌吸引,從地縫中升出將她綁架到冥界與其結婚,成為冥后。得墨忒耳失去女兒后非常悲傷,大地萬物也停止了生長,于是宙斯命令哈迪斯歸還珀耳塞福涅,而哈迪斯在交出妻子前,誘使她吃下了四顆冥界的石榴,這導致珀耳塞福涅一年中必須有四個月返回冥界,而女兒離開的日子里,得墨忒耳便讓世間萬物陷入一片凋敝。也形成了希臘人對季節更替的某種解釋。希臘神話因為隨方言的不同而對珀耳塞福涅有不同的名稱,羅馬人首次聽到她的名字時的方言叫她普魯塞庇娜(Proserpina),因此在羅馬神話中她被叫做普魯塞庇娜(Proserpina),普魯塞庇娜后來成為文藝復興的代表形象,在希臘藝術中珀耳塞福涅一般被畫為一個身穿長袍,抱著稻穗或者麥穗,莊重微笑的少女。