大師杰作

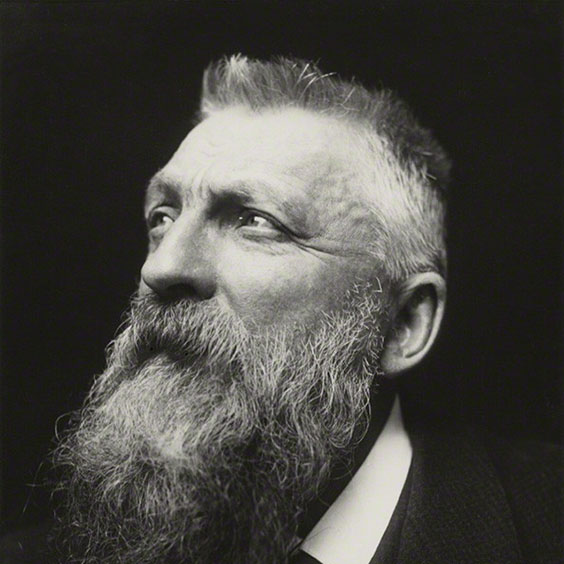

奧古斯特·羅丹

(Auguste Rodin,1840-1917)奧古斯特·羅丹(Auguste Rodin, 1840-1917)全名弗朗索瓦-奧古斯特-勒內·羅丹(Fran?ois-Auguste-René Rodin)19世紀后半葉法國重要雕塑家,被譽為現代主義雕塑之父;1840年11月12日生于巴黎,1917年11月17日卒于默東(Meudon)。羅丹自幼喜愛美術,14歲時進入巴黎繪畫與數學專科學院(école Spéciale de Dessin et de Mathématiques, 現為巴黎國立裝飾藝術學院)學習,三年的專業美術教育為他培養出敏銳的觀察能力與素描技能,啟蒙老師勒科克·德·布瓦博德朗(Horace Lecoq de Boisbaudran, 1802-1897)“以自然為師”的藝術創作理念對他產生了貫穿一生的決定性影響;同時,首次接觸雕塑的羅丹深深地愛上這門藝術,與雕塑家阿爾豐斯·勒格羅(Alphonse Legros, 1837-1911)和艾米-朱爾斯·達盧(Aimé-Jules Dalou, 1838-1902)結下了深厚的友誼;1857年,羅丹報考巴黎高等美術學院(école des Beaux-Arts)失敗,開始以制作裝飾物品和建筑裝飾物的裝飾工匠身份謀生,并以此為契機走上了自由職業雕塑家之路。

1862 年,羅丹開始跟隨浪漫主義動物雕塑家安托萬-路易·巴里(Antoine-Louis Barye, 1795-1875)學習,巴里對動物肌肉組織的刻畫與運用對他產生了極大影響;1864年,羅丹向沙龍提交了石膏作品《濫鼻子的男人》(L'Homme au Nez Cassé),評審委員會被那丑陋而殘缺的形象震驚,以未完成的斷片為理由拒絕了此件作品;同年,他以首席助理身份進入雕塑家阿爾伯特-歐內斯特·卡里爾-貝勒斯(Albert-Ernest Carrier-Belleuse, 1824-1887)工作室,二人共同完成了巴黎歌劇院、香榭麗舍大道帕伊瓦宅邸(H?tel de la Pa?va)、戈布蘭劇院(Théatre des Gobelins)和布魯塞爾證券交易所(La Bourse de Bruxelle)等重要建筑裝飾工程。1875年,羅丹前往意大利旅行期間,深受多納泰羅(Donatello, 1386-1466)和米開朗基羅(Michelangelo Buonarroti, 1475-1564)作品啟發,確立了現實主義創作手法;1877年,歷時18個月創作的《青銅時代》(L'?ge d'airain)石膏版在法國藝術家沙龍(Salon des Artistes Fran?ais)展出,這尊以比利時士兵為模特創作的真人等大男性裸體雕像為羅丹開啟了其后40年輝煌的職業生涯。

1880 年,羅丹接受法國政府委托,著手為國立裝飾藝術博物館設計《地獄之門》(La Porte de l'Enfer),這件根據意大利文藝復興時期詩人但丁(Dante Alighieri, 1265-1321)史詩《神曲》(Divina Commedia)《地獄篇》(Inferno)構思創作的大型雕塑共有186個形象,歷時達37年,直到他去世前一年還在修改;其中眾多人物形象成為后來獨立作品的基礎,其中包括《吻》(Le Baiser)、《思想者》(Le Penseur)、《三個影子》(Les Trois Ombres)和《永恒之春》(L'éternel Printemps)等。1884年,他接受加萊(Calais)市長委托,創作了大型紀念碑式作品《加萊義民》(Les Bourgeois de Calais),歷11年而成的群雕分為兩組,戲劇性地被排列在一塊像地面一般的低臺座上,六位人物造型各自獨立,然而其動勢又相互聯系著;作品展示出一種前所未有的嶄新手法,表現的英雄人物即使內心十分痛苦,但為了真理、正義和愛,也能作出巨大犧牲的心理狀態。1916年,在逝世前一年,羅丹將自己的全部作品與鑄造權捐給法國政府,作為回報,國家購得羅丹巴黎居所比隆府邸(H?tel Biron)和默東房產布里昂別墅(Villa des Brillants),并許諾將其改造為羅丹博物館;1919年,收藏了6600座雕塑作品的巴黎展館正式對外開放;1948年,復原了羅丹生活原貌的默東分館向公眾開放,展廳通過展示羅丹在創作過程中的草稿、參考模型和石膏成品,再現了藝術家的創作過程,亦介紹了雕塑制作的工具與技術。

羅丹一生創作了 6000多件雕塑和7000余件紙上作品,他敢于突破官方學院束縛,善于吸收一切優良傳統,善用豐富多樣的繪畫性手法塑造出神態生動富有力量的藝術形象;羅丹認為有生命的雕塑是美的,美不僅僅是外在形式美,而且是內在美;在羅丹所處的時代,人們認為丑的事物不是藝術品,而羅丹則極力反對,以自己的作品闡述了真正的美。羅丹堅信藝術即感情,他的全部作品都證明了這一觀念,都深刻揭示了人類的豐富情感;他偏愛悲壯的主題,善于從殘破中發掘出力與美,這使他的藝術具備博大精深的品格。他繼承了古典主義雕塑的傳統,被譽為19世紀古典主義雕塑最后的大師,同時也被稱之為現代主義雕塑的開拓者,在古典主義的基礎上發展出了許多新的方向,為20世紀雕塑發展開辟了新的道路,攀上了米開朗基羅之后的又一高峰。