L'Éternel Printemps

After Auguste Rodin

Cast by Ferdinand Barbedienne

Paris, France

Circa 1910

Height: 36 cm, Width: 45 cm, Depth: 25 cm

永恒之春

根據奧古斯特·羅丹原作

費迪南德·巴伯迪耶納鑄造

法國巴黎

約1910年

高36厘米,寬45厘米,深25厘米

參考編號:C40049

羅丹十九世紀八十年代著名作品之一,亦是羅丹曠世杰作“地獄之門”的組成部分之一,作品題材取自但丁名作《神曲》,人物原型是《神曲·地獄》第五歌里描寫的保羅與弗朗西斯卡。男的叫保羅,生于貴族世家,女的叫弗朗西斯卡,生于意大利東部的海濱城市里米尼。保羅的家庭考慮政治上的利益和弗朗西斯卡的家族聯姻,致使弗朗西斯卡與保羅的哥哥成婚。這是一場政治聯姻完全是政治利益驅動的結合,出于這種原因兩人沒有感情。而保羅年輕英俊,愛好廣泛,所以弗朗西斯卡嫁給保羅哥哥后,常常和保羅談心,一起閱讀文學作品。有一天,保羅和弗朗西斯卡在一起閱讀一部法國的騎士小說,他們被小說里描寫的愛情故事所激動與感染,兩人萌發出愛的火花…這件事被保羅的哥哥發現后,無情的殺死了二人。羅丹根據此故事用流暢、華美的線條塑造的一首充滿激情的愛情詩:少年背倚石座,左手抓住石頭支撐身體,右手緊緊攬住少女的肩頭,他低頭深情吻著心中所愛,少女斜跪在地上仰首接受這份愛戀溫情,她身軀仿佛一彎明月,盡量向后彎伸,她完美的體態脫穎而出。這對戀人情緒熱烈,表達投入,一擁一抱,身體的拉伸呈現出激情的張力,他們不僅給春天帶來更新鮮的活力,實際上他們就是春天,他們的愛是永恒的春天。《永恒之春》創作時羅丹和學生兼情人卡密爾正在熱戀期,激情也帶入了作品。

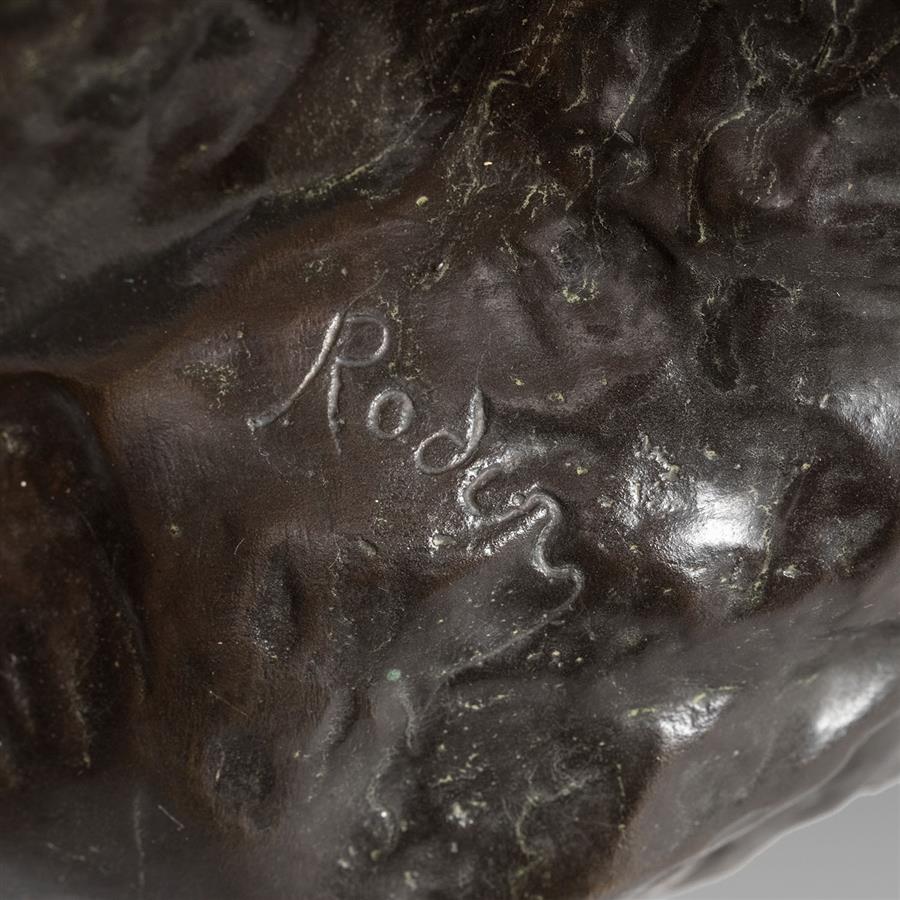

此作品完成首次完成于1884年,先后共6個大理石版本。青銅版本于1898年由費迪南德·巴伯迪耶納的侄子古斯塔夫-勒布朗·巴伯迪耶納(Gustave-Leblanc Barbedienne)開始鑄造,至1918年結束,共2版,第2版共四種縮小版本,約80-83件,此為二版四次縮小版本,鑄造年代為1910至1915年。作品基部有藝術家Rodin簽名以及鑄造商F.BARBEDIENNE. Fondeur刻印。

The Collection of Ashton Hawkins & Johnnie Moore, New York, NY

美國紐約阿什頓·霍金斯與約翰尼·摩爾收藏

L. Maillard, Auguste Rodin, Paris, 1899. no. 16;

G. Grappe, Le Musée Rodin, Paris, 1944, no. 113;

B. Champigneulle, Rodin, Paris, 1967, no. 34;

R. Descharnes & J.-F. Chabrun, Auguste Rodin, London, 1967, p. 134;

I. Jianou & C. Goldscheider, Rodin, Paris, 1967, pl. 56-57;

J. L. Tancock, The Sculpture of Auguste Rodin, Philadelphia, 1976, nos. 32a, 32b, 32-4;

A. E. Elsen, Rodin Rediscovered, Washington D.C., 1981, fig. 3.13;

D. Finn & M. Busco, Rodin and His Contemporaries: The Iris and B. Gerald Cantor Collection, New York, 1991;

A. E. Elsen, Rodin's Art, New York, 2003, no. 413, pp. 494, 495, 496;

A. Le Normand-Romain, The Bronzes of Rodin, Catalogue of Works in the Musée Rodin, vol. I, Paris, 2007, no. S. 777, p. 334.

奧古斯特·羅丹(Auguste Rodin, 1840-1917)全名弗朗索瓦-奧古斯特-勒內·羅丹(Fran?ois-Auguste-René Rodin)19世紀后半葉法國重要雕塑家,被譽為現代主義雕塑之父;1840年11月12日生于巴黎,1917年11月17日卒于默東(Meudon)。羅丹自幼喜愛美術,14歲時進入巴黎繪畫與數學專科學院(école Spéciale de Dessin et de Mathématiques, 現為巴黎國立裝飾藝術學院)學習,三年的專業美術教育為他培養出敏銳的觀察能力與素描技能,啟蒙老師勒科克·德·布瓦博德朗(Horace Lecoq de Boisbaudran, 1802-1897)“以自然為師”的藝術創作理念對他產生了貫穿一生的決定性影響;同時,首次接觸雕塑的羅丹深深地愛上這門藝術,與雕塑家阿爾豐斯·勒格羅(Alphonse Legros, 1837-1911)和艾米-朱爾斯·達盧(Aimé-Jules Dalou, 1838-1902)結下了深厚的友誼;1857年,羅丹報考巴黎高等美術學院(école des Beaux-Arts)失敗,開始以制作裝飾物品和建筑裝飾物的裝飾工匠身份謀生,并以此為契機走上了自由職業雕塑家之路。

1862 年,羅丹開始跟隨浪漫主義動物雕塑家安托萬-路易·巴里(Antoine-Louis Barye, 1795-1875)學習,巴里對動物肌肉組織的刻畫與運用對他產生了極大影響;1864年,羅丹向沙龍提交了石膏作品《濫鼻子的男人》(L'Homme au Nez Cassé),評審委員會被那丑陋而殘缺的形象震驚,以未完成的斷片為理由拒絕了此件作品;同年,他以首席助理身份進入雕塑家阿爾伯特-歐內斯特·卡里爾-貝勒斯(Albert-Ernest Carrier-Belleuse, 1824-1887)工作室,二人共同完成了巴黎歌劇院、香榭麗舍大道帕伊瓦宅邸(H?tel de la Pa?va)、戈布蘭劇院(Théatre des Gobelins)和布魯塞爾證券交易所(La Bourse de Bruxelle)等重要建筑裝飾工程。1875年,羅丹前往意大利旅行期間,深受多納泰羅(Donatello, 1386-1466)和米開朗基羅(Michelangelo Buonarroti, 1475-1564)作品啟發,確立了現實主義創作手法;1877年,歷時18個月創作的《青銅時代》(L'?ge d'airain)石膏版在法國藝術家沙龍(Salon des Artistes Fran?ais)展出,這尊以比利時士兵為模特創作的真人等大男性裸體雕像為羅丹開啟了其后40年輝煌的職業生涯。

1880 年,羅丹接受法國政府委托,著手為國立裝飾藝術博物館設計《地獄之門》(La Porte de l'Enfer),這件根據意大利文藝復興時期詩人但丁(Dante Alighieri, 1265-1321)史詩《神曲》(Divina Commedia)《地獄篇》(Inferno)構思創作的大型雕塑共有186個形象,歷時達37年,直到他去世前一年還在修改;其中眾多人物形象成為后來獨立作品的基礎,其中包括《吻》(Le Baiser)、《思想者》(Le Penseur)、《三個影子》(Les Trois Ombres)和《永恒之春》(L'éternel Printemps)等。1884年,他接受加萊(Calais)市長委托,創作了大型紀念碑式作品《加萊義民》(Les Bourgeois de Calais),歷11年而成的群雕分為兩組,戲劇性地被排列在一塊像地面一般的低臺座上,六位人物造型各自獨立,然而其動勢又相互聯系著;作品展示出一種前所未有的嶄新手法,表現的英雄人物即使內心十分痛苦,但為了真理、正義和愛,也能作出巨大犧牲的心理狀態。1916年,在逝世前一年,羅丹將自己的全部作品與鑄造權捐給法國政府,作為回報,國家購得羅丹巴黎居所比隆府邸(H?tel Biron)和默東房產布里昂別墅(Villa des Brillants),并許諾將其改造為羅丹博物館;1919年,收藏了6600座雕塑作品的巴黎展館正式對外開放;1948年,復原了羅丹生活原貌的默東分館向公眾開放,展廳通過展示羅丹在創作過程中的草稿、參考模型和石膏成品,再現了藝術家的創作過程,亦介紹了雕塑制作的工具與技術。

羅丹一生創作了 6000多件雕塑和7000余件紙上作品,他敢于突破官方學院束縛,善于吸收一切優良傳統,善用豐富多樣的繪畫性手法塑造出神態生動富有力量的藝術形象;羅丹認為有生命的雕塑是美的,美不僅僅是外在形式美,而且是內在美;在羅丹所處的時代,人們認為丑的事物不是藝術品,而羅丹則極力反對,以自己的作品闡述了真正的美。羅丹堅信藝術即感情,他的全部作品都證明了這一觀念,都深刻揭示了人類的豐富情感;他偏愛悲壯的主題,善于從殘破中發掘出力與美,這使他的藝術具備博大精深的品格。他繼承了古典主義雕塑的傳統,被譽為19世紀古典主義雕塑最后的大師,同時也被稱之為現代主義雕塑的開拓者,在古典主義的基礎上發展出了許多新的方向,為20世紀雕塑發展開辟了新的道路,攀上了米開朗基羅之后的又一高峰。

費迪南德·巴伯迪耶納(Ferdinand Barbedienne, 1810-1892)19世紀巴黎杰出金工大師,1810年1月10日生于法國諾曼底卡爾瓦多斯(Calvados),1892年3月21日卒于巴黎。巴伯迪耶納的職業生涯始于巴黎的墻紙經銷商;1838年,他與阿奇·庫拉(Achille Collas, 1795-1859)合作開設庫拉和巴伯迪耶納(Collas & Barbedienne)公司,制作并銷售歐洲各大博物館內古典時期的杰出雕塑青銅復制品;1843年,他們得到了法國著名雕塑家弗朗索瓦·呂德(Francois Rude, 1784-1855)的合同,為呂德的雕塑鑄造青銅作品。1859年,庫拉去世,巴伯迪耶納成為工廠的唯一擁有人,此時位于朗克里路(Rue de Lancry)63號的鑄造廠已經發展至聘用約300位藝術家和工人,生產多達1200種作品,包括米開朗基羅(Michelangelo, 1475-1564)和盧卡·德拉·羅比亞(Luca della Robbia, 1400-1482)等人的作品,以及歷史名人如伏爾泰(Voltaire, 1694-1778)和本杰明·富蘭克林(Benjamin Franklin, 1706-1790)的胸像;至1850年,該公司還生產各種裝飾物,吊燈、花瓶和家具;1850至1854年間,巴伯迪耶納為巴黎文藝復興風格的維拉堡(H?tel de Ville)提供了各種家具和裝飾品;同時,巴伯迪耶納在琺瑯制作方面亦走在19世紀的最前沿,他的作品在1862年倫敦的國際博覽會上得到三個不同領域的金牌,其中金獎作品之一的銅鎏金琺瑯花瓶現收藏于倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館。1863年,巴伯迪耶納被授予法國榮譽軍團騎士勛章;1865年,巴伯迪耶納受邀擔任法國青銅行業聯合會主席;1867年,晉升榮譽軍團軍官勛章;1874年,晉升為榮譽軍團指揮官勛章。

1870年,普法戰爭的爆發,導致制作雕塑的金屬大量短缺,他不得不暫停了青銅制品的鑄造,并從法國政府手中得到一份制作火炮的合同,使他工廠在此期間能照常運轉。戰爭結束后巴伯迪耶納立即恢復生產,與大衛·德昂熱(David D'Angers, 1788-1856)和讓-巴蒂斯特·克萊辛熱(Jean-Baptiste Clesinger, 1814-1883)等當時著名雕塑簽訂了鑄造合同;1876年,巴伯迪耶納從著名的動物雕塑家,被譽為“動物園中的米開朗基羅”的安托萬-路易·巴里(Antoine-Louis Barye, 1795-1875)手中買下125件作品的鑄造權并為此制作目錄,公司的產品獲得了巨大的成功;1886年,他被法國工業協會授予讓·古戎(Jean Goujon)金獎。1892年3月21日,巴伯迪耶納的去世被稱為當時法國雕塑界和青銅鑄造業巨大的損失,其競爭對手蘇斯兄弟(Susse Frères, Established 1804)的所有者阿爾伯特·蘇斯(Albert Susse, 1840-1922)稱他為“民族的驕傲”和“行業的輝煌”。

巴伯迪耶納去世后,他的侄子古斯塔夫·勒布朗(Gustave Leblanc, 1849-1945)接管了鑄造廠,公司更名為勒布朗-巴伯迪耶納(Leblanc-Barbedienne),繼續保持一貫的高品質,并在德國,英國和美國設立代理處。勒布朗積極拓展與雕塑家的合作關系,與奧古斯特·羅丹(Auguste Rodin, 1840-1917)簽下了數件作品的鑄造權;同時,也買下伊曼紐爾·弗雷米埃(émmanuel Frémiet, 1824-1910)的遺作版權;1952年,勒布朗去世后,家族結束營業關閉公司。如今,作為19世紀法國鑄造大師,巴伯迪耶納鑄造的雕塑作品代表著完美的工藝與高等的品質,不但是藝術愛好者和收藏家挑選青銅雕塑的首選,也被包括巴黎盧浮宮、巴黎奧賽博物館、巴黎裝飾藝術博物館、紐約大都會博物館和巴爾的摩沃爾特藝術博物館等眾多專業機構和知名博物館所收藏。