The Dying Gaul

After the Antique

Cast by Ferdinand Barbedienne

Paris, France

Circa 1880

Height: 38 cm, Width: 72 cm, Depth: 34 cm

垂死的高盧人

根據(jù)古代原作

費迪南德·巴伯迪耶納鑄造

法國巴黎

約1880年

高38厘米,寬72厘米,深34厘米

參考編號:C40025

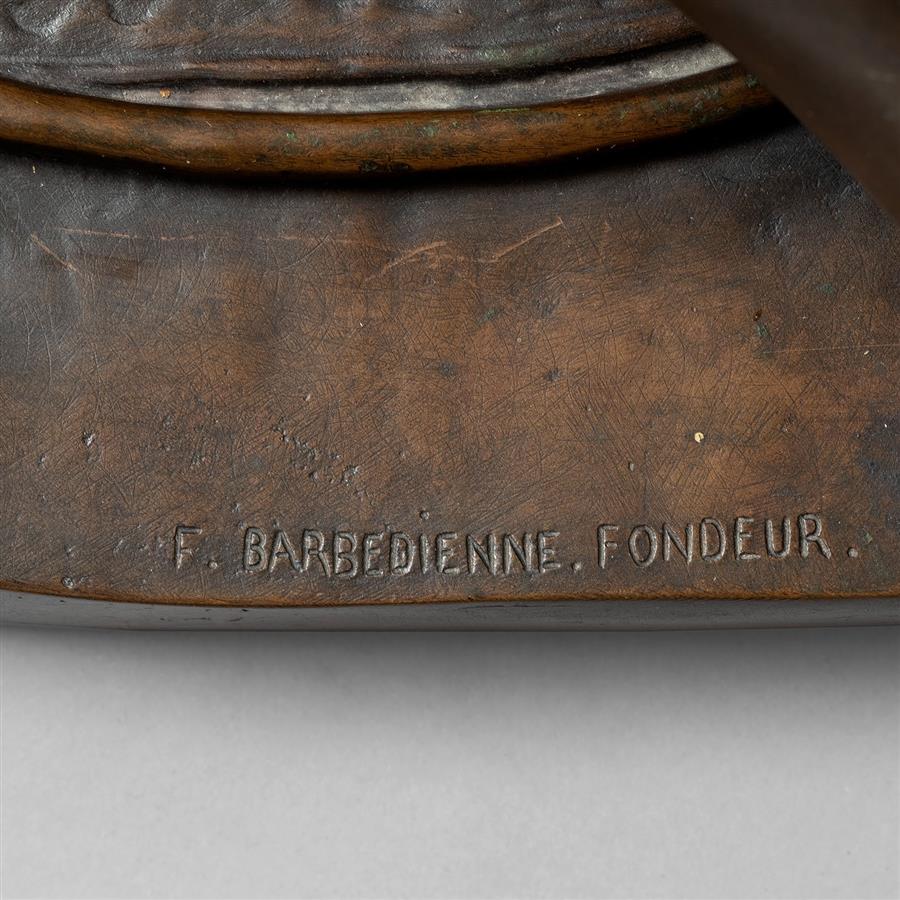

此作品根據(jù)現(xiàn)收藏于卡比托利歐博物館(Musei Capitolini)的古羅馬時期大理石原作比例縮小,表現(xiàn)一位垂死的加拉太人戰(zhàn)士,作品逼真寫實,尤其是臉部表情。他有著典型的高盧人發(fā)型和胡子,且全身裸體,脖子上僅戴著高盧式金屬頸環(huán)(torque)。戰(zhàn)士坐在他的盾牌上,他的劍和其他物件散落在身旁,他手撐著地,似乎想要站起來再戰(zhàn),表現(xiàn)出其不甘屈服的戰(zhàn)士意志。雕塑基座后部有鑄造商F.BARBEDIENNE. Fondeur刻印以及Reduction Mechanique縮小紋章。

Catalaogue des Bronze D'Art F. Barbedienne, Chicago, 1886, p. 7

Michael Forrest, Art Bronzes, Schiffer Pub Ltd, 1988, p. 71

F. and N. Penny, Taste and the Antique, Haskell, New Haven and London, 1981. Cat. no. 44, pp. 224

費迪南德·巴伯迪耶納(Ferdinand Barbedienne, 1810-1892)19世紀巴黎杰出金工大師,1810年1月10日生于法國諾曼底卡爾瓦多斯(Calvados),1892年3月21日卒于巴黎。巴伯迪耶納的職業(yè)生涯始于巴黎的墻紙經(jīng)銷商;1838年,他與阿奇·庫拉(Achille Collas, 1795-1859)合作開設庫拉和巴伯迪耶納(Collas & Barbedienne)公司,制作并銷售歐洲各大博物館內(nèi)古典時期的杰出雕塑青銅復制品;1843年,他們得到了法國著名雕塑家弗朗索瓦·呂德(Francois Rude, 1784-1855)的合同,為呂德的雕塑鑄造青銅作品。1859年,庫拉去世,巴伯迪耶納成為工廠的唯一擁有人,此時位于朗克里路(Rue de Lancry)63號的鑄造廠已經(jīng)發(fā)展至聘用約300位藝術家和工人,生產(chǎn)多達1200種作品,包括米開朗基羅(Michelangelo, 1475-1564)和盧卡·德拉·羅比亞(Luca della Robbia, 1400-1482)等人的作品,以及歷史名人如伏爾泰(Voltaire, 1694-1778)和本杰明·富蘭克林(Benjamin Franklin, 1706-1790)的胸像;至1850年,該公司還生產(chǎn)各種裝飾物,吊燈、花瓶和家具;1850至1854年間,巴伯迪耶納為巴黎文藝復興風格的維拉堡(H?tel de Ville)提供了各種家具和裝飾品;同時,巴伯迪耶納在琺瑯制作方面亦走在19世紀的最前沿,他的作品在1862年倫敦的國際博覽會上得到三個不同領域的金牌,其中金獎作品之一的銅鎏金琺瑯花瓶現(xiàn)收藏于倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館。1863年,巴伯迪耶納被授予法國榮譽軍團騎士勛章;1865年,巴伯迪耶納受邀擔任法國青銅行業(yè)聯(lián)合會主席;1867年,晉升榮譽軍團軍官勛章;1874年,晉升為榮譽軍團指揮官勛章。

1870年,普法戰(zhàn)爭的爆發(fā),導致制作雕塑的金屬大量短缺,他不得不暫停了青銅制品的鑄造,并從法國政府手中得到一份制作火炮的合同,使他工廠在此期間能照常運轉。戰(zhàn)爭結束后巴伯迪耶納立即恢復生產(chǎn),與大衛(wèi)·德昂熱(David D'Angers, 1788-1856)和讓-巴蒂斯特·克萊辛熱(Jean-Baptiste Clesinger, 1814-1883)等當時著名雕塑簽訂了鑄造合同;1876年,巴伯迪耶納從著名的動物雕塑家,被譽為“動物園中的米開朗基羅”的安托萬-路易·巴里(Antoine-Louis Barye, 1795-1875)手中買下125件作品的鑄造權并為此制作目錄,公司的產(chǎn)品獲得了巨大的成功;1886年,他被法國工業(yè)協(xié)會授予讓·古戎(Jean Goujon)金獎。1892年3月21日,巴伯迪耶納的去世被稱為當時法國雕塑界和青銅鑄造業(yè)巨大的損失,其競爭對手蘇斯兄弟 (Susse Frères, Established 1804)的所有者阿爾伯特·蘇斯(Albert Susse, 1840-1922)稱他為“民族的驕傲”和“行業(yè)的輝煌”。

巴伯迪耶納去世后,他的侄子古斯塔夫·勒布朗(Gustave Leblanc, 1849-1945)接管了鑄造廠,公司更名為勒布朗-巴伯迪耶納(Leblanc-Barbedienne),繼續(xù)保持一貫的高品質,并在德國,英國和美國設立代理處。勒布朗積極拓展與雕塑家的合作關系,與奧古斯特·羅丹(Auguste Rodin, 1840-1917)簽下了數(shù)件作品的鑄造權;同時,也買下伊曼紐爾·弗雷米埃(émmanuel Frémiet, 1824-1910)的遺作版權;1952年,勒布朗去世后,家族結束營業(yè)關閉公司。如今,作為19世紀法國鑄造大師,巴伯迪耶納鑄造的雕塑作品代表著完美的工藝與高等的品質,不但是藝術愛好者和收藏家挑選青銅雕塑的首選,也被包括巴黎盧浮宮、巴黎奧賽博物館、巴黎裝飾藝術博物館、紐約大都會博物館和巴爾的摩沃爾特藝術博物館等眾多專業(yè)機構和知名博物館所收藏。

本作品原作是古羅馬時的大理石雕像,它是羅馬人仿造一件希臘化時代的雕像,原作品已失落并被認為是青銅打造,可能在前230年至前220年之間由帕加馬國王阿塔羅斯一世委托制作(可能是厄皮哥努斯,Epigonus),來慶祝國王擊敗小亞細亞的加拉太高盧人。公元前284年左右,阿塔羅斯一世在小亞細亞北部建立強大的帕加馬王國,成為后期希臘經(jīng)濟和文化中心之一,并在公元前二世紀達到鼎盛。在興旺發(fā)達的社會條件下,其雕塑藝術也得到很大發(fā)展。約公元前241年,阿塔羅斯一世擊潰了中歐游牧民族高盧人的進攻。為此,大批的希臘雕刻家被請來制作青銅雕像以紀念戰(zhàn)功,但現(xiàn)在都蕩然無存了,只發(fā)掘到一些羅馬時期的復制品,最著名的作品之一就是這尊《垂死的高盧人》。

這件羅馬復制品被認為在十七世紀早期從路德維希別墅(Villa Ludovisi)的地下發(fā)掘出來,并在1623年列入羅馬路德維希家族的資產(chǎn)清單中,路德維希別墅建于古代薩盧斯特花園遺跡的位置,興建時從地下挖出許多古典時代的遺物,其中最著名的就是《路德維希寶座浮雕》。1633年,這件作品置于路德維希家族在蘋丘的格蘭第宮(Palazzo Grande)中,之后在羅馬教宗克雷芒十二世要求下把雕像給了卡比托利歐博物館。1797年,拿破侖軍隊依據(jù)托楞蒂諾條約(Treaty of Tolentino)移到法國巴黎盧浮宮,與其他意大利作品一同展示,直到1816年才歸還給羅馬,重新回歸卡比托利歐博物館。

《垂死的高盧人》被視為古典時代現(xiàn)存,且是用來宣揚戰(zhàn)功中最知名作品之一,后世的藝術家經(jīng)常復制這件作品。作品因富有高藝術價值且充分塑造出悲壯的氣氛,使它在十七世紀和十八世紀的歐洲知識階級中擁有很高的評價,同時這尊雕像受到后世各國國王、學院、貴族和資產(chǎn)階級委托雕刻家制作復制品。